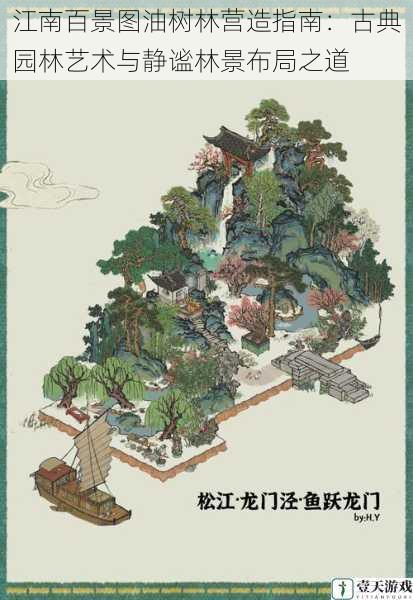

江南百景图油树林营造指南:古典园林艺术与静谧林景布局之道

江南园林作为中国古典园林艺术的集大成者,其营造技艺承载着千年文脉传承与空间美学智慧。油树林作为江南园林中独特的植物景观单元,不仅延续了传统造园"师法自然"的核心思想,更通过特定植物群落的空间组织,实现了人工营造与自然野趣的完美平衡。将从空间叙事、植物配置、意境营造三个维度,系统解析油树林在江南古典园林中的营造要诀。

空间叙事中的虚实相生

江南园林的营造遵循"咫尺山林"的哲学理念,油树林的布局尤其注重空间尺度的精妙把控。在占地有限的园林环境中,油树常以"密林-疏林-孤植"的三重梯度构建空间纵深。拙政园"梧竹幽居"北侧的油树林带,通过前密后疏的层次排列,在纵深30米的范围内制造出"深远不尽"的视觉效果。树冠线处理上,采用"错位参差法":主树高度控制在4-6米,次生树控制在2-3米,搭配低矮灌木形成立体空间界面。这种垂直维度的精心设计,既保证了林间小径的框景效果,又避免了压抑的空间感受。

光影的戏剧性运用是油树林空间营造的精髓所在。留园"闻木樨香"轩前的油树群植,设计师刻意保留东南向透景线,使晨光穿透枝叶间隙,在地面投射出斑驳的光影图案。冬季落叶期,枝桠的投影形成天然的水墨线条;夏季叶茂时,则转化为流动的光斑矩阵。这种随时间流转的光影变化,赋予静态林景以动态的生命韵律。

植物配置中的生态智慧

油树(乌桕)的选择蕴含深刻的生态适应性考量。其耐水湿、抗烟尘的生物学特性,完美契合江南地区的地下水位特征与历史时期的城市环境。苏州艺圃的临水油树林,主根系深扎地下1.5-2米,既稳固驳岸结构,又通过毛细根吸收过剩水分,形成天然的生态调节系统。植物群落配置遵循"三层七分法":顶层乌桕占比70%,中层配置山茶、南天竹等常绿灌木占20%,底层铺植书带草、虎耳草等地被植物占10%,构建出稳定可持续的植物生态系统。

季相变化的艺术化处理彰显造园家的时间美学。网师园"看松读画轩"周边的油树群植,通过混植银杏、红枫等色叶树种,将秋色观赏期从乌桕的单季红叶(11月中旬至12月初)延长至整个秋季。早春配置的垂丝海棠与晚樱,则在叶片未展时形成粉白色花雾,与乌桕遒劲的枝干构成刚柔对比。这种时序性的植物配置策略,使林景在四季轮回中始终保持审美张力。

意境营造中的文心画韵

油树林的审美意象根植于江南文人的精神世界。其冬日"骨相"之美契合文人推崇的"瘦、皱、漏、透"审美范式,虬曲的枝干与建筑漏窗形成框景时,俨然立体的山水画卷。环秀山庄西北角的"听橹廊"旁,设计师利用油树枝干的自然走向,将游客视线引导至墙外虚拟的"运河帆影",实现有限空间向无限意境的转化。

声音元素的融入升华了林景的意境层次。沧浪亭"翠玲珑"馆周边的油树林,特别保留地表0.8-1.2米处的侧枝,使穿林风过时能触发枝叶的特殊共鸣频率。雨天时,宽大的树叶成为天然集音器,雨滴击打叶面的声响经建筑山墙反射,形成独特的"林雨协奏"。这种多感官体验的营造,暗合园冶中"风生寒峭,溪湾柳间栽桃;月隐清微,屋绕梅余种竹"的意境追求。

在当代景观语境下,江南油树林的营造智慧为城市公共空间提供了传统转译的范本。其空间叙事手法启示我们如何在高密度建成环境中创造自然体验,植物配置原则对海绵城市建设具有参考价值,而意境营造理念则为缓解现代人的精神焦虑提供了文化良方。这些穿越时空的营造技艺,正待我们在尊重传统本真性的基础上,进行创造性的当代演绎。