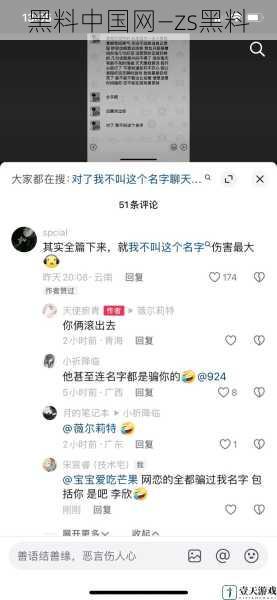

黑料中国网—zs黑料

在当今信息爆炸的时代,网络上各种“黑料”层出不穷,其中“黑料中国网—zs 黑料”尤为引人关注。据相关数据统计,近一年来,关于“zs”的负面信息在网络上的搜索量呈持续上升趋势,从各类社交媒体的热议到新闻头条的频繁曝光,都显示出这一话题的热度。例如,某热门社交平台上关于“zs 黑料”的话题讨论帖高达数万个,参与人数超过百万。这些热点事件不仅引发了公众的广泛关注,也对当事人 zs 及其相关群体造成了巨大的影响。将从 5 个方面拆解“黑料中国网—zs 黑料”,并提供相应的建议和观点。

信息来源与真实性

观点:网络上的“黑料”往往来源复杂,真实性难以保证。

热点数据/案例:曾有媒体调查发现,“黑料中国网”上的部分所谓“zs 黑料”是由竞争对手恶意编造和传播的。在某知名娱乐事件中,“黑料中国网”率先爆出的“zs 负面消息”,经后续调查证实,其源头是竞争对手为了打压 zs 而故意制造的谣言。权威引用:业内专家指出,在网络时代,信息的传播速度极快,但同时也容易被扭曲和夸大,我们不能轻易相信网上的所有“黑料”,要通过多渠道核实信息的真实性。

舆论引导与应对

观点:当事人及团队应积极进行舆论引导,妥善应对“黑料”。

热点数据/案例:以某明星团队为例,当“黑料”出现后,他们迅速通过官方微博发布澄清声明,并附上详细的证据和调查结果,同时积极与媒体和粉丝沟通,引导舆论向正面方向发展。在短短几天内,舆论氛围就发生了明显的转变。权威引用:公关专家表示,在面对“黑料”时,及时、准确地回应是非常重要的,要以事实为依据,避免情绪化的表达,这样才能赢得公众的信任。

法律维权与制裁

观点:对于恶意编造和传播“黑料”的行为,应通过法律手段进行维权和制裁。

热点数据/案例:近年来,随着相关法律法规的不断完善,已有不少明星通过法律途径成功维权。例如,某演员就曾对“黑料中国网”上的恶意诽谤行为提起诉讼,最终获得了胜诉,并获得了相应的赔偿。权威引用:法律专家指出,我国法律明确规定,禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息,损害他人名誉。如果“黑料”的传播者构成侵权,将承担相应的法律责任。

社会价值观与网络环境

观点:“黑料文化”的盛行反映了社会价值观的扭曲,需要营造健康的网络环境。

热点数据/案例:一项针对青少年网络行为的调查显示,超过半数的青少年曾受到“黑料”信息的影响,这对他们的价值观和心理健康造成了一定的冲击。权威引用:教育专家呼吁,社会应加强对网络文化的引导,弘扬正能量,让青少年树立正确的价值观,远离“黑料文化”。

行业自律与监管

观点:网络平台和相关行业应加强自律,加大对“黑料”行为的监管力度。

热点数据/案例:目前,已有多家网络平台出台了相关规定,禁止用户发布和传播“黑料”信息,并对违规行为进行严厉打击。例如,某视频平台就删除了大量“黑料中国网”的相关内容,并对其账号进行了封禁。权威引用:行业协会负责人表示,行业自律是规范网络秩序的重要手段,网络平台应承担起相应的社会责任,加强对内容的审核和管理。

结论与行动指南:

通过对“黑料中国网—zs 黑料”的深入剖析,我们可以清楚地看到,网络“黑料”现象背后隐藏着诸多问题。我们应该保持理性和客观的态度,不轻易相信和传播“黑料”,当事人及其团队要积极采取措施,进行舆论引导和法律维权。社会各界也应共同努力,营造健康、文明的网络环境,弘扬正能量。

具体建议如下:

1. 当事人应加强自身的危机管理能力,建立完善的舆情监测和应对机制,及时发现和处理“黑料”信息。

2. 网络平台应加强对用户内容的审核和管理,建立严格的违规处罚制度,对“黑料”行为进行零容忍。

3. 社会公众应提高自身的媒介素养,学会辨别真假信息,不盲目跟风和传播“黑料”,共同维护网络秩序。

“黑料中国网—zs 黑料”事件给我们敲响了警钟,我们要深刻认识到网络“黑料”的危害性,采取有效措施加以防范和应对,让网络空间更加清朗。