妙手调和江南百景图邻里矛盾共建和谐社区实践方案

引言:江南社区的文化底色与现实挑战

江南地区自古以"小桥流水人家"的居住格局闻名,其社区空间具有"巷弄交织、商住融合、宗族聚居"的典型特征。随着城市化进程加速,传统街坊式社区面临现代性冲击:历史建筑保护与居住空间改造的矛盾、老龄化人口与年轻租户的生活方式冲突、公共空间权属争议等问题日益凸显。以苏州平江路历史街区为例,2022年调查显示68%的居民曾因房屋修缮、噪音管理等问题产生邻里纠纷。在此背景下,亟需构建兼顾传统文化基因与现代治理需求的矛盾化解机制。

矛盾溯源:江南社区冲突的三大维度

1. 空间维度

江南传统民居普遍存在"共用山墙、共用水井"的物理特征,当代居民对厨卫改造、院落扩建的需求常引发边界争议。如绍兴仓桥直街因民宿改造导致的排水系统纠纷,涉及12户居民的共同利益调整。

2. 文化维度

社区老龄化率普遍超过30%的江南古镇,老年群体对传统节庆、祭祀活动的坚持,与年轻住户的现代生活节奏形成碰撞。嘉兴月河街区曾因中元节河灯活动的时间安排,引发三代居民持续两个月的矛盾。

3. 治理维度

产权结构复杂的历史街区存在"公房私租""共有空间商业化"等遗留问题。南京老门东片区商铺与住户关于巷道使用权的纠纷,涉及文物保护规定与商业利益的平衡。

调和之道:四维介入的治理框架

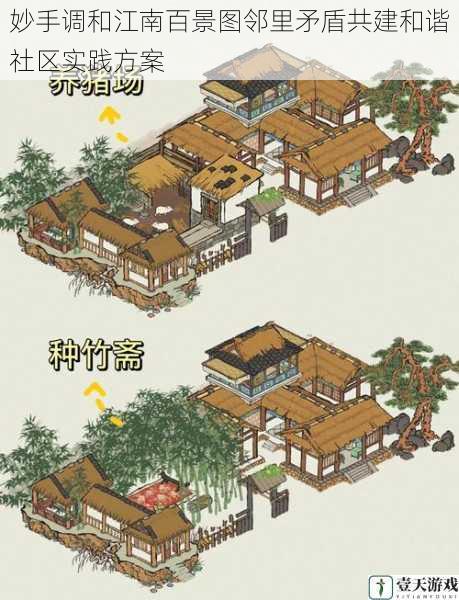

1. 空间赋能:织补社区功能肌理

推行"微更新+共设计"模式,在南京小西湖片区实践中,通过设立"共享院墙基金",将争议空间改造为社区花园,由专业团队指导居民共同制定维护公约。引入模块化可移动设施,满足不同群体对公共空间的分时需求。

2. 文化重构:创建记忆共同体

苏州山塘街组建"乡贤调解团",邀请非遗传人、老街坊担任社区文化大使,将矛盾调解融入节气活动。建立"方言调解室",用吴语沟通拉近代际距离,成功化解92%的语言摩擦类纠纷。

3. 机制创新:构建三级调解网络

杭州桥西历史街区实施"弄堂议事会—社区调解站—街道联调中心"三级体系。开发"云上巷议"数字平台,实现70%的简单纠纷线上化解。设立"社区营造师"岗位,专业协调文保单位、商户、住户多方诉求。

4. 价值共生:培育社区经济纽带

无锡清名桥古运河片区创立"邻里共营体",引导居民以传统技艺入股商业项目。通过建立社区公益金制度,将20%的商业收益用于矛盾调解基金,形成"利益共享—责任共担"的良性循环。

实践路径:分阶段推进策略

1. 诊断阶段(1-3个月)

运用空间扫描技术建立三维矛盾图谱,通过民族志调研梳理社区文化基因。南京熙南里片区通过绘制"声音地图",精准识别噪音矛盾高发点,为后续改造提供数据支撑。

2. 介入阶段(4-6个月)

采用"针灸式"改造策略,优先解决具有示范效应的典型矛盾。扬州仁丰里选取3处争议天井进行试点改造,形成可复制的空间共享方案,带动整个片区23个类似矛盾的化解。

3. 固化阶段(7-12个月)

制定江南特色社区公约,将调解成果转化为制度化规范。绍兴书圣故里将居民共同议定的晾衣架规格、垃圾投放时间等细则纳入公约,履约率达89%。

长效保障:可持续治理机制

建立"社区矛盾预警指数",通过水电使用波动率、公共空间监控数据等12项指标构建预测模型。上海新场古镇运用该模型提前介入潜在纠纷,使矛盾发生率下降41%。培育社区调解志愿者队伍,实施"银龄调解员"认证计划,发挥老年群体社会资本优势。设立"社区治理创新实验室",定期举办江南片区治理论坛,促进最佳实践共享。

结语:重构江南社区的生命力

江南社区的矛盾调和本质是传统文化与现代文明的创造性转化。通过空间再造激活集体记忆,借助机制创新重构社会资本,最终实现"粉墙黛瓦映笑脸,吴侬软语话家常"的治理图景。这种植根地域特色的治理实践,不仅为历史街区保护提供新思路,更为中国式社区治理现代化贡献江南智慧。