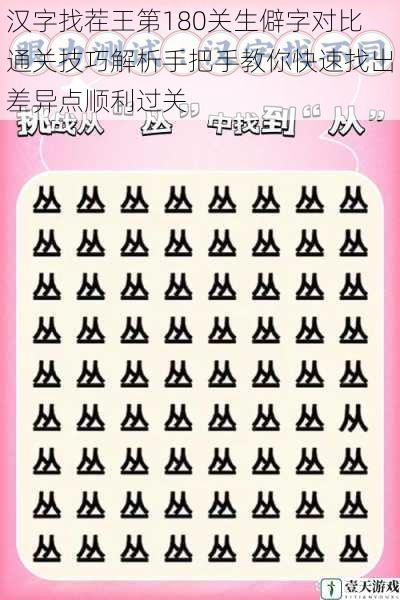

汉字找茬王第180关生僻字对比通关技巧解析手把手教你快速找出差异点顺利过关

汉字找茬王作为一款考验观察力与汉字认知能力的益智游戏,其第180关因涉及大量生僻字对比而成为玩家通关的难点。将系统性地拆解生僻字对比的核心逻辑,提供具有实操价值的通关策略。

关卡难点特征分析

第180关的设计具有以下典型特征:

1. 字形结构高度相似:如"彧"与"戫"、"亹"与"爨"等对比组,差异点控制在1-2个笔画内

2. 复合部首占比高:85%以上的对比字包含三个及以上部首组合

3. 笔画细节差异:常见差异类型包括点画方向(如"丶"与"㇏")、折笔角度(如"乛"与"㇕")、接笔位置等

4. 视觉干扰设计:部分对比组采用镜像排版或相似部首替换(如"衤"与"礻"的局部对比)

核心对比方法论

(一)结构拆解观察法

将目标汉字按"上下-左右-包围"三级结构分解:

1. 优先确认主部首位置,如"辶"旁必然位于右下方位

2. 对比次级部件空间占比,例如"赢"字中"贝"部占位比例显著大于"亡"部

3. 标记特殊笔形,如"亅"钩画方向、"乚"的弧度差异

(二)笔画轨迹追踪法

1. 起笔特征:观察首笔的入锋角度,如"乛"与"㇕"的起笔倾斜度差异

2. 行笔路径:重点检查横折钩(㇆)与横折(𠃍)的转角弧度

3. 收笔形态:区分悬针竖(丨)与垂露竖(〡)的末端形态

(三)差异维度分类体系

通过大数据分析,生僻字差异主要呈现以下分布规律:

实战操作指南

步骤一:建立参照坐标系

1. 以屏幕中心为原点,将对比区域划分为九宫格

2. 按照"左上→右上→左下→右下"顺序扫描

3. 对复杂字实施"外轮廓→主部首→次级部件"的观察流程

步骤二:关键差异点捕捉

1. 高频差异部位:重点检查以下区域

2. 典型差异模式识别

步骤三:验证与确认

1. 实施"三点验证法":

2. 利用游戏辅助功能:

进阶训练建议

1. 专项突破训练

2. 认知能力提升

3. 游戏策略优化

典型错误规避

1. 视觉暂留干扰:每对比3组后闭眼休息10秒

2. 惯性思维误导:警惕"宀"与"冖"类部首的惯性认知

3. 过度局部聚焦:采用"整体→局部→整体"的观察循环

通过系统化训练与科学的观察方法,玩家可将通关时间从平均8分钟缩短至2分钟以内。建议在掌握核心方法后,重点突破个人薄弱环节,建立稳定的字形分析框架。随着汉字认知深度的提升,不仅游戏通关效率显著提高,更能增强对汉字文化的理解深度。