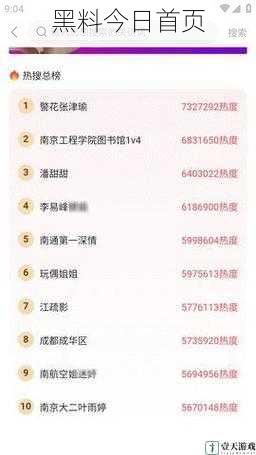

黑料今日首页

在当今信息爆炸的时代,“黑料今日首页”这一现象愈发引人关注。据相关数据统计,每天在各大新闻平台和社交媒体上,与“黑料”相关的内容占据了相当大的流量份额。从娱乐圈的明星绯闻到商业界的丑闻,从政治领域的争议到社会热点的负面事件,“黑料”似乎成为了一些媒体和公众追逐的焦点。这种现象背后究竟隐藏着怎样的动机和影响?将从 5 个方面拆解“黑料今日首页”,并提供相应的建议和观点。

媒体角度

观点:媒体在传播“黑料”时应保持理性和客观。

热点数据/案例:近期某知名媒体在报道一位公众人物的“黑料”时,未经过充分核实就进行了大肆渲染,引发了公众的强烈不满和该人物的名誉受损。权威引用:新闻伦理学者指出,媒体有责任确保所报道的信息真实可靠,不应为了追求点击率而忽视道德底线。

公众心理

观点:公众对“黑料”的过度关注反映了一种猎奇心理。

热点数据/案例:社交媒体上关于“黑料”的话题往往能获得极高的点赞和评论数,如某明星的负面事件引发的讨论量达到数百万。权威引用:心理学家认为,人类天生具有好奇心,对负面信息的关注往往能带来短暂的心理刺激,但过度沉迷可能导致价值观的扭曲。

社会影响

观点:“黑料今日首页”可能会对社会秩序和个人生活产生负面影响。

热点数据/案例:一些企业因“黑料”被曝光而面临股价暴跌、客户流失等问题,如某电商平台的诚信危机事件。权威引用:社会学家表示,负面信息的广泛传播可能会引发社会的不稳定,影响公众对社会的信任。

法律层面

观点:“黑料”的传播应在法律的框架内进行。

热点数据/案例:近年来,因“黑料”传播而引发的法律纠纷不断增加,如某自媒体因发布虚假“黑料”被起诉。权威引用:法律专家强调,每个人都有隐私权和名誉权,未经授权不得随意传播他人的“黑料”。

个人应对

观点:公众人物和普通人都应学会应对“黑料”。

热点数据/案例:一些公众人物在面对“黑料”时采取了积极的应对措施,如通过公开道歉或澄清事实来挽回声誉。权威引用:公关专家建议,公众人物应保持冷静,及时采取有效措施应对“黑料”,避免事态扩大。

结论与行动指南:

“黑料今日首页”这一现象反映了当前社会信息传播的复杂性和公众心理的多样性。我们应清醒地认识到,“黑料”虽然能在短期内吸引眼球,但长期来看,它可能会对个人、社会和媒体本身造成不可挽回的伤害。

为了应对“黑料今日首页”,我们可以采取以下措施:

一是媒体应加强自律,坚守职业道德,在报道“黑料”时要做到严谨、准确、客观,避免误导公众。

二是公众应提高自身的媒介素养,不要盲目跟风关注“黑料”,要学会理性判断和思考。

三是法律部门应加大对“黑料”传播的打击力度,完善相关法律法规,为公众营造一个健康、和谐的信息环境。

只有各方共同努力,才能让“黑料今日首页”不再成为社会的痛点,让信息传播回归理性和正面。