探秘妄想山海天狗神话渊源 真实身份解析与上古神兽本体考究

在当代数字娱乐作品妄想山海中,天狗以其独特的异兽形象引发关注。这个背负双翼、爪牙狰狞的上古神兽,其原型可追溯至先秦时期的星象崇拜与灾异文化。天狗形象的演变史,恰是中华文明认知体系从原始巫术向理性思维转型的微观镜像,更是东亚文化符号跨时空传播的典型样本。

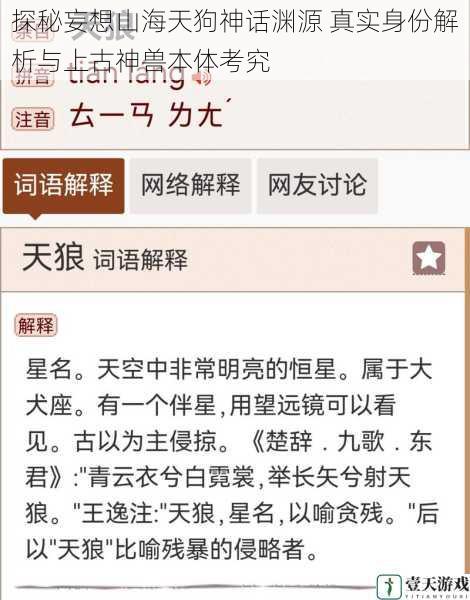

星坠为兽:天狗神话的起源密码

山海经·西山经记载的天狗"状如狸而白首",这种对天象的具象化描述,实为远古先民对陨星现象的认知投射。史记·天官书将天狗归入"星气"范畴,指出其"大如奔马,有声"的特征,与汉书·天文志中"星陨至地则石也"的记载形成互文。汉代占星家张衡在灵宪中揭示,天狗实为陨石坠落时大气摩擦产生的光象,这种科学认知在谶纬盛行的东汉尤为珍贵。

道教典籍云笈七签记载的"天狗避忌法",折射出先民对天象的敬畏心理。敦煌遗书P.2682白泽精怪图中天狗"九头蛇身"的造型,与湖北云梦睡虎地秦简日书所述驱避天狗仪式相印证,显示这种星象崇拜已深入民间生活。唐代段成式酉阳杂俎记载天狗坠地引发疫病的传说,实为陨石携带地外微生物引发传染病的早期观察记录。

文化裂变:中日天狗形象的平行演化

中国天狗形象的兽性特征始终占据主流。山海经所述"御凶"功能,在宋史·五行志中演化为"天狗食月"的灾异象征。宋代太平广记收录的天狗故事,多与兵灾、饥馑相关联。这种负面形象在明代封神演义中达到顶峰,文殊广法天尊降服天狗的情节,暗含儒家文化对原始巫术的改造。

日本今昔物语集中的天狗形象,在佛教"天魔"思想影响下发生质变。平安时代宇治拾遗物语记载的天狗已具人形,至室町时代天狗经出现"鼻高天狗"的典型形象。这种演变暗合日本神道教与佛教的融合进程,江户时期浮世绘中的天狗形象,更成为武士道精神的视觉符号。

比较文化学视角下的天狗嬗变,中国侧重自然力量的具象化,日本强调宗教伦理的人格化。这种差异根源在于:中华文明早熟的理性思维将天狗固化为自然现象符号,而日本神道教的万物有灵论赋予其更强的人格特征。

符号重构:现代语境中的神话重生

在当代文化产品中,天狗形象经历着解构与重构。妄想山海将天狗设计为可骑乘战斗的异兽,其骨翅造型源自山海经"其音如榴榴"的声学想象,火焰纹饰则化用淮南子"天狗星主守财"的吉凶双重性。这种创作既保持神话原型特征,又融入蒸汽朋克美学元素。

文化符号的现代转化遵循"原型—解构—重构"的规律。京都国际漫画博物馆将天狗作为日化象征,其红脸高鼻造型实则源自能乐面具。这种文化符号的借用与误读,在全球化语境下催生出新的文化杂交品种。北京奥运会吉祥物"福娃"中的火娃欢欢,其头顶火焰纹饰暗含天狗星的火德象征。

天狗形象的千年嬗变揭示:神话的本质是文明认知的液态记忆。从占星家的龟甲到游戏中的像素,从驱傩仪式到动漫周边,这种上古神兽始终承载着人类对未知世界的想象与诠释。在文明演进的长河中,天狗既是观测星空的瞳孔,也是映照文化的明镜,更是连接过去与未来的神话基因。